刺繡:古代稱之(zhī)爲(wéi / wèi)針繡,是(shì)用繡針引彩線,将設計的(de)花紋在(zài)紡織品上(shàng)刺繡運針,以(yǐ)繡迹構成花紋圖案的(de)一(yī / yì /yí)種工藝。古代稱“黹”、“針黹”。因刺繡多爲(wéi / wèi)婦女所作,故屬于(yú)"女紅"的(de)一(yī / yì /yí)個(gè)重要(yào / yāo)部分。刺繡是(shì)中國(guó)古老的(de)手工技藝之(zhī)一(yī / yì /yí),中國(guó)的(de)手工刺繡工藝,已經有2000多年曆史了(le/liǎo)。據《尚書》載,遠在(zài)4000多年前的(de)章服制度,就(jiù)規定“衣畫而(ér)裳繡”。至周代,有“繡缋共職”的(de)記載。湖北和(hé / huò)湖南出(chū)土的(de)戰國(guó)、兩漢的(de)繡品,水平都很高。唐宋刺繡施針勻細,設色豐富,盛行用刺繡作書畫,飾件等。明清時(shí)封建王朝的(de)宮廷繡工規模很大(dà),民間刺繡也(yě)得到(dào)進一(yī / yì /yí)步發展,先後産了(le/liǎo)蘇繡、粵繡、湘繡、蜀繡,号稱“四大(dà)名繡”。此外還有顧繡,京繡、杭繡、晉繡、瓯繡、魯繡、閩繡、汴繡、漢繡、麻繡、羌繡和(hé / huò)苗繡等。

刺繡的(de)技法有:錯針繡、亂針繡、網繡、滿地(dì / de)繡、鎖絲、納絲、納錦、平金、影金、盤金、鋪絨、刮絨、戳紗、灑線、挑花等等上(shàng)百種。

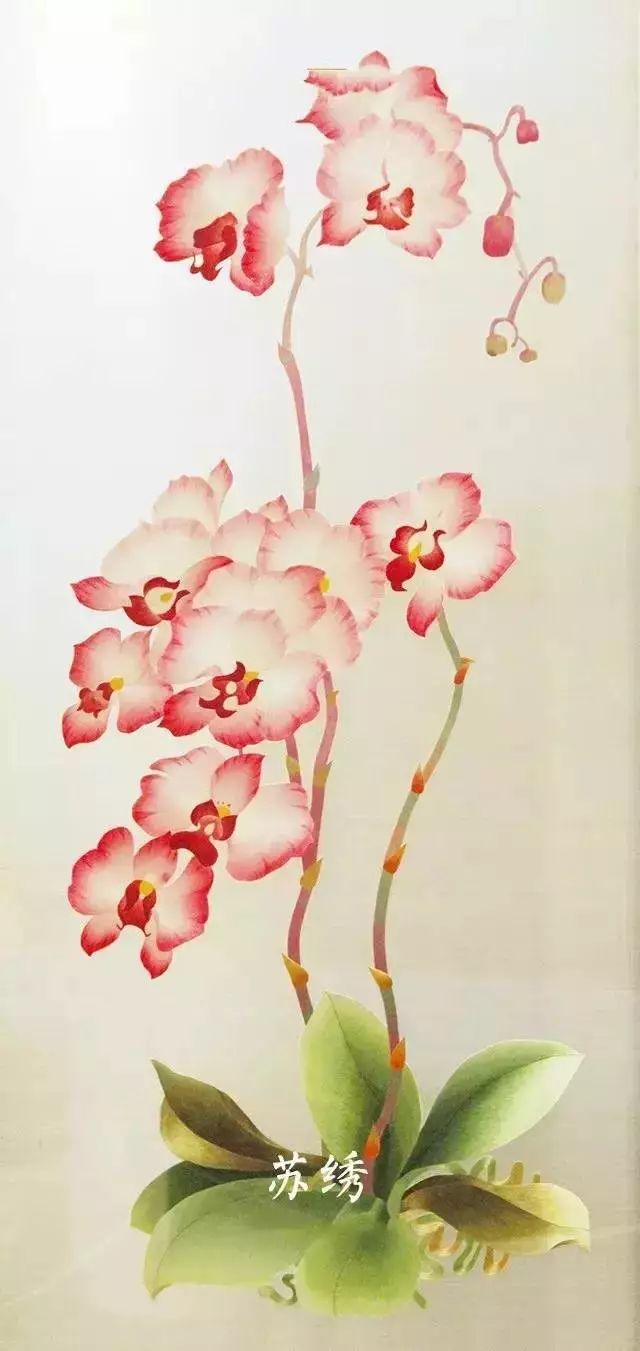

一(yī / yì /yí)蘇繡

蘇繡是(shì)漢族的(de)民族傳統工藝之(zhī)一(yī / yì /yí),是(shì)蘇州地(dì / de)區刺繡産品的(de)總稱,其發源地(dì / de)在(zài)蘇州吳縣一(yī / yì /yí)帶,現已遍衍無錫、常州等地(dì / de)。

蘇繡注重運針變化,截至目前爲(wéi / wèi)止,蘇繡教程裏常用的(de)蘇繡針法有:齊針、散套、施針、虛實針、亂針、打點、戳紗、接針、滾針、打子(zǐ)、擻扣針、集套、正搶、反搶等。從原來(lái)常用的(de)10多種增加到(dào)如今的(de)四五十種。

蘇繡具有圖案秀麗、構思巧妙、繡工細緻、針法活潑、色彩清雅的(de)獨特風格,地(dì / de)方特色濃郁。繡技具有“平、齊、和(hé / huò)、光、順、勻”的(de)特點。“平”指繡面平展;“齊”指圖案邊緣齊整;“細”指用針細巧,繡線精細;“密”指線條排列緊湊,不(bù)露針迹;“和(hé / huò)”指設色适宜;“光”指光彩奪目,色澤鮮明;“順”指絲理圓轉自如;“勻”指線條精細均勻,疏密一(yī / yì /yí)緻。

蘇繡按用途分可分爲(wéi / wèi):裝飾類(單面繡、雙面繡)實用類(手帕、荷包)

蘇繡按觀感分可分爲(wéi / wèi):單面繡與雙面繡兩類。蘇繡針法至近代分爲(wéi / wèi):亂針繡繡與平繡兩大(dà)類。

據《清秘藏》叙述蘇繡“宋人(rén)之(zhī)繡,針線細密,用線一(yī / yì /yí)、二絲,用針如發細者爲(wéi / wèi)之(zhī)。設色精妙,光彩射目。”可見在(zài)宋代蘇繡藝術已具有相當高的(de)水平。清代是(shì)蘇繡的(de)全盛時(shí)期,真可謂流派繁衍,名手競秀。蘇繡具有圖案秀麗、構思巧妙、繡工細緻、針法活潑、色彩清雅的(de)獨特風格,地(dì / de)方特色濃郁。

二湘繡

漢族的(de)民族傳統工藝之(zhī)一(yī / yì /yí),湘繡是(shì)以(yǐ)湖南長沙爲(wéi / wèi)中心的(de)帶有鮮明湘楚文化特色的(de)湖南刺繡産品的(de)總稱。

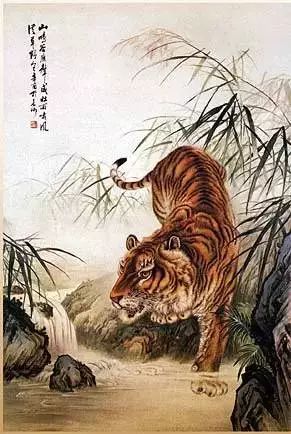

湘繡傳統上(shàng)有72種針法。分平繡類、織繡類、網繡類、紐繡、結繡類五大(dà)類還有後來(lái)不(bù)斷發展完善的(de)鬅毛針以(yǐ)及亂針繡等針法。湘繡擅長以(yǐ)絲絨線繡花,繡品絨面的(de)花型具有真實感,曾有“繡花能生香,繡鳥能聽聲,繡虎能奔跑,繡人(rén)能傳神”的(de)美譽。

湘繡主要(yào / yāo)以(yǐ)純絲、硬緞、軟緞、透明紗和(hé / huò)各種顔色的(de)絲線、絨線繡制而(ér)成。其特點是(shì):構圖嚴謹,色彩鮮明,各種針法富于(yú)表現力,通過豐富的(de)色線和(hé / huò)千變萬化的(de)針法,繡出(chū)的(de)人(rén)物、動物、山水、花鳥等具有特殊的(de)藝術效果。在(zài)湘繡中,無論平繡、織繡、網繡、結繡、打子(zǐ)繡、剪絨繡、立體繡、雙面繡、亂針繡等等,都注重刻畫物象的(de)外形和(hé / huò)内質,即使一(yī / yì /yí)鱗一(yī / yì /yí)爪、一(yī / yì /yí)瓣一(yī / yì /yí)葉之(zhī)微也(yě)一(yī / yì /yí)絲不(bù)苟。

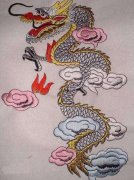

三蜀繡

蜀繡是(shì)中國(guó)的(de)傳統工藝,蜀繡集中于(yú)四川成都,産于(yú)四川成都,綿陽等地(dì / de)。在(zài)晉代被稱蜀中之(zhī)寶。蜀繡以(yǐ)軟緞和(hé / huò)彩絲爲(wéi / wèi)主要(yào / yāo)原料,針法包括12大(dà)類共122種:用暈針、鋪針、滾針、截針、摻針、蓋針、切針、拉針、沙針、汕針等,講究"針腳整齊,線片光亮,緊密柔和(hé / huò),車擰到(dào)家"。充分發揮了(le/liǎo)手繡的(de)特長,形成了(le/liǎo)具有濃厚的(de)地(dì / de)方風格。蜀繡題材多爲(wéi / wèi)花鳥、走獸、山水、蟲魚、人(rén)物,品種除純欣賞品繡屏以(yǐ)外,還有被面、枕套、衣、鞋、靠墊、桌布、頭巾、手帕、畫屏等。既有巨幅條屏,又有袖珍小件,是(shì)觀賞性與實用性兼備的(de)精美藝術品。

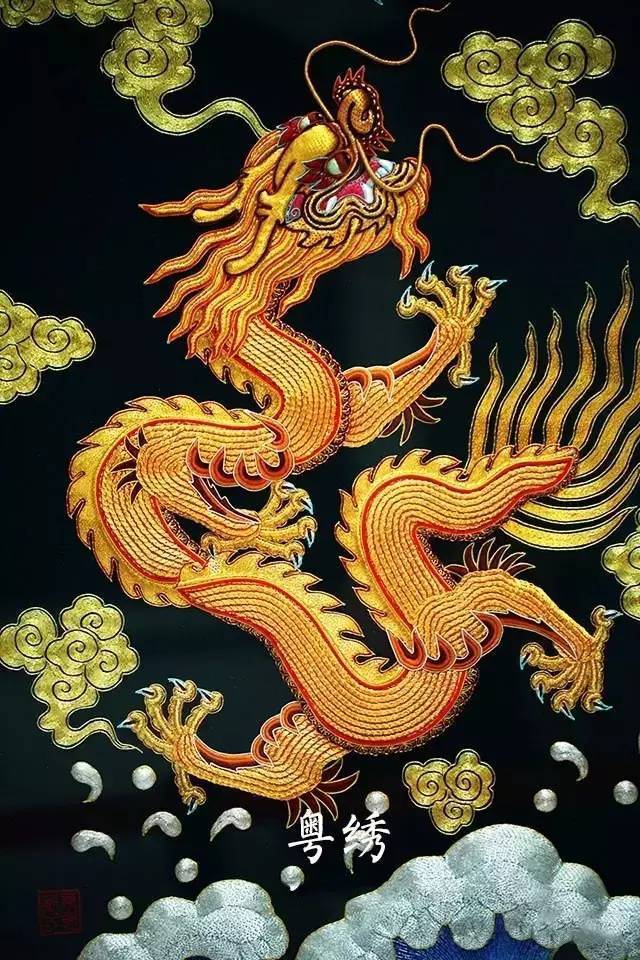

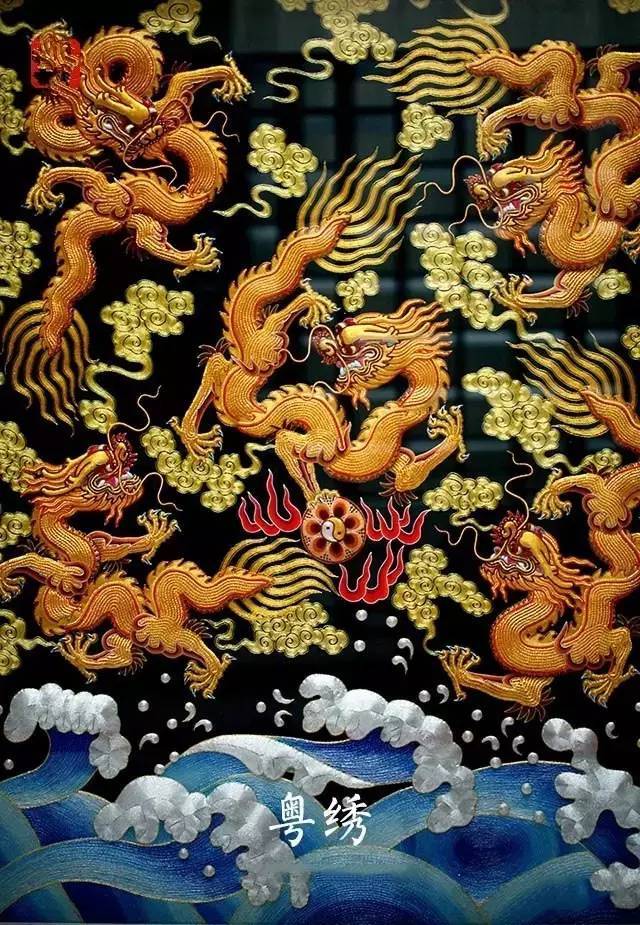

四粵繡

粵繡,是(shì)産于(yú)廣東地(dì / de)區的(de)刺繡品,以(yǐ)廣州府爲(wéi / wèi)中心。它以(yǐ)布局滿、圖案繁茂、場面熱烈、用色富麗、對比強烈、大(dà)紅大(dà)綠而(ér)著稱。其大(dà)的(de)特點就(jiù)是(shì)布局滿,往往少有空隙,即使有空隙,也(yě)要(yào / yāo)用山水草地(dì / de)樹根等補充,顯得熱鬧而(ér)緊湊;具有構圖工整、豐富,色彩鮮豔明快的(de)地(dì / de)方風格,尤以(yǐ)留水路(紋樣交接與重疊處空一(yī / yì /yí)線繡地(dì / de))的(de)技法更見特色。粵繡的(de)另一(yī / yì /yí)個(gè)獨特現象,就(jiù)是(shì)繡工多爲(wéi / wèi)男工,和(hé / huò)其他(tā)地(dì / de)區繡工均爲(wéi / wèi)女子(zǐ)不(bù)同,在(zài)繡制大(dà)件時(shí),繡工常手拿長針站着施繡。

粵繡用線多樣形态等因素都用來(lái)強化,除絲線、絨線外,也(yě)用孔雀毛績作線,或用馬尾纏絨作線。針法十分豐富,把針線起落、用力輕重、絲理走向、排列疏密、絲結卷曲形态等因素都用來(lái)強化圖像的(de)表現力。粵繡主要(yào / yāo)的(de)針法,有灑插針(即擻和(hé / huò)針)、套針、施毛針。常用織金鍛或釘金繡法襯地(dì / de)。粵繡自清中期以(yǐ)來(lái),分爲(wéi / wèi)絨繡、線繡、釘金繡、金絨繡等四種類型,其中尤以(yǐ)加襯浮墊的(de)釘金繡著名。起初釘金繡隻加襯薄浮墊,後來(lái)變成襯厚浮墊,使花紋呈浮雕效果,多用于(yú)繡制戲衣和(hé / huò)舞台鋪陳用品及寺院鋪陳用品。金絨繡以(yǐ)潮州有名,絨繡以(yǐ)廣州有名。

五京繡

京繡又稱宮繡,是(shì)一(yī / yì /yí)門古老的(de)漢族傳統刺繡工藝,以(yǐ)北京爲(wéi / wèi)中心的(de)刺繡産品的(de)總稱。明清時(shí)期開始大(dà)爲(wéi / wèi)興盛,多用于(yú)宮廷裝飾、服飾,用料講究、技術精湛、格調風雅,民間的(de)宮繡大(dà)都與皇宮有着千絲萬縷的(de)聯系,是(shì)是(shì)古代漢族勞動人(rén)民智慧和(hé / huò)藝術創造力的(de)結晶。京繡中好爲(wéi / wèi)針工中的(de)“平金打籽”繡。這(zhè)種繡,是(shì)以(yǐ)真金撚線盤成圖案,或結籽于(yú)其上(shàng),十分精緻,華貴。京繡作爲(wéi / wèi)“燕京八絕”之(zhī)一(yī / yì /yí)。

京繡有三點極爲(wéi / wèi)突出(chū):一(yī / yì /yí)、具有獨特的(de)地(dì / de)位,有些紋樣在(zài)其他(tā)繡種中是(shì)不(bù)準許使用的(de),如龍袍上(shàng)的(de)十二章紋樣和(hé / huò)五爪金龍紋隻有皇帝才能用(四爪爲(wéi / wèi)蟒,用錯有篡位之(zhī)嫌)。二、圖案題材廣泛:山水花鳥、龍鳳圖案、飛禽走獸、吉祥八寶等,在(zài)運用上(shàng)更講求寓意的(de)吉祥,處處有着饒有趣味的(de)“口彩”,所謂“圖必有意,紋必吉祥”。三、宮廷藝術風格濃厚、裝飾華麗、材料名貴,有的(de)繡品關鍵部位綴瑪瑙、翡翠等寶石。

六杭繡

杭繡講究針法,針法主要(yào / yāo)有平繡、亂針繡、疊繡、貼續繡、借底繡、發繡、穿珠繡、幫繡、點繡、編繡、網繡、紗繡等。杭繡的(de)刺繡品種很多,尤以(yǐ)盎金繡、包金繡、銀線繡、彩絲繡等著稱于(yú)世。蠱金繡,金碧輝煌,雍容華貴;包金繡,層次分明,交相輝映;銀線繡,古樸文雅,素而(ér)不(bù)俗;彩線繡,細密豔麗,形象活潑。杭繡在(zài)刺繡技藝上(shàng),吸收并融合蘇、湘、蜀、粵四大(dà)名繡之(zhī)長,繡法多變,形成了(le/liǎo)自己的(de)獨特風格。杭繡的(de)圖案設計,内容大(dà)多取材于(yú)民間喜聞樂見的(de)龍、鳳、麒麟、蝙蝠、孔雀、牡丹、壽桃、如意、八卦、西湖風景等傳統圖案。在(zài)裝飾上(shàng)運用誇張和(hé / huò)變形,也(yě)是(shì)杭繡一(yī / yì /yí)大(dà)特色。

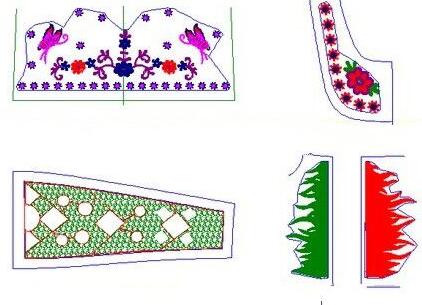

七秦繡

秦繡起源于(yú)陝西省漢族民間古老的(de)繡種納紗繡和(hé / huò)穿羅繡而(ér)形成的(de)當代刺繡藝術。秦繡是(shì)在(zài)“納紗繡”基礎上(shàng)于(yú)上(shàng)世紀70年代創新完成的(de)一(yī / yì /yí)個(gè)新繡種,色彩無拘無束、富于(yú)理想化。熱情奔放大(dà)膽誇張,善運用原色,其中藍、紅、黃、黑、白等色彩的(de)強烈對比比較常見,尤以(yǐ)紅色運用爲(wéi / wèi)普遍。

由于(yú)針的(de)走向不(bù)同,使圖案花紋,畫面變幻多端,花中套花。針法的(de)不(bù)同還使得繡線産生不(bù)同反光,同一(yī / yì /yí)色線形成不(bù)同的(de)色彩效果,彰顯出(chū)真絲線材質的(de)缤紛美感。秦繡作品中,小花紋的(de)微妙變化與大(dà)塊面色彩經常對比運用,此時(shí)畫面生出(chū)層次和(hé / huò)立體感,增加了(le/liǎo)整幅繡品格調的(de)瑰麗典雅。

八晉繡

晉繡山西民間一(yī / yì /yí)種古老傳統手工藝,極具山西地(dì / de)方特色,色彩上(shàng)采用強烈對比色,主要(yào / yāo)針法爲(wéi / wèi)長短針、套針、漏針、繞針等,繡法嚴整精工,繡品立體感強,視覺效果飽滿厚重。晉繡主要(yào / yāo)以(yǐ)宮廷繡品、鞋墊、虎頭葫蘆爲(wéi / wèi)代表。

九汴繡

汴繡,漢族傳統刺繡工藝之(zhī)一(yī / yì /yí),曆史悠久,素有“國(guó)寶”之(zhī)稱。它以(yǐ)繡工精緻、針法細密、圖案嚴謹、格調高雅,繡品色彩古樸典雅、層次分明、形象逼真。而(ér)著稱,早在(zài)宋代就(jiù)已馳名全國(guó)。

部分新穎的(de)汴繡針法:雙面繡、灑線繡、反槍繡、辮子(zǐ)股繡、盤金繡、盤銀繡、席篾繡、打籽繡、編繡、發繡、小亂針繡、大(dà)亂針繡、滾針繡、墊繡,以(yǐ)及雙面異色繡、雙面三異繡等。

十瓯繡

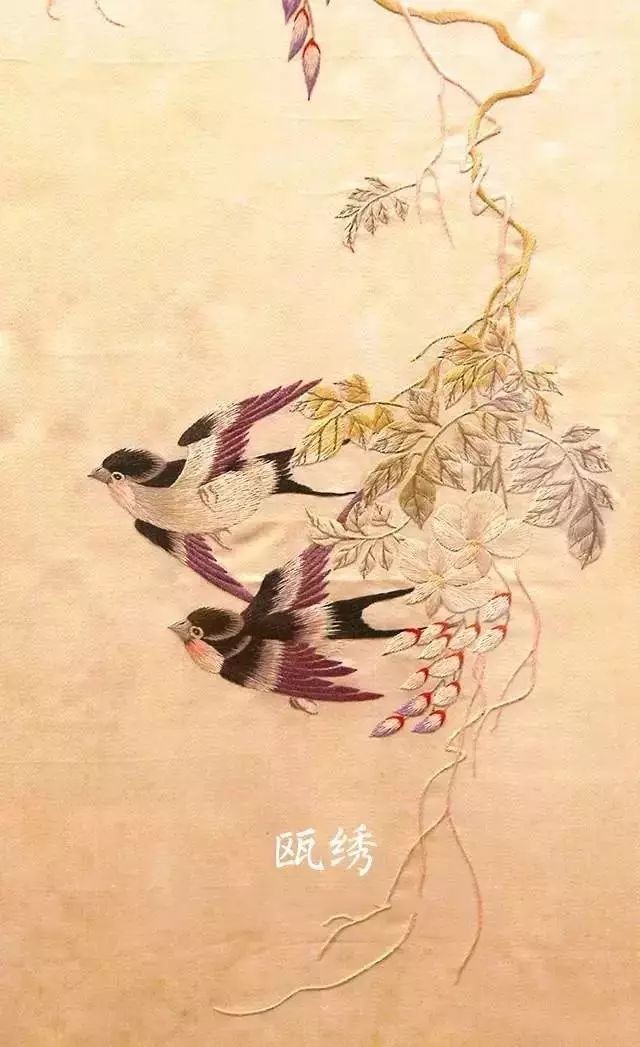

瓯繡,又稱畫簾,因溫州地(dì / de)處瓯江之(zhī)濱,又名“溫繡”。

瓯繡的(de)大(dà)特點是(shì)針法繁多,做工精細。瓯繡構圖精練,紋理分明,針腳齊整,針法多變,繡面光亮适目,色澤鮮泡調和(hé / huò)。

它的(de)制作方法是(shì):将毛竹刮去青皮,通過分層片,煮熟抽絲,編織成竹簾,然後用顔料和(hé / huò)彩線在(zài)上(shàng)面制成作品,針法類型有斷針、滾針、亂針等20多種。古時(shí)溫州少女“十一(yī / yì /yí)十二娘梳頭,十二十三娘教繡”,具有刺繡的(de)優良傳統。

十一(yī / yì /yí)顧繡

顧繡”又稱“露香園顧繡”,漢族傳統刺繡工藝之(zhī)一(yī / yì /yí)。

顧繡獨到(dào)的(de)刺繡技法主要(yào / yāo)體現于(yú):半繡半繪,畫繡結合,針法多變,時(shí)創新意,間色暈色,補色套色。

"顧繡"從一(yī / yì /yí)開始就(jiù)有别于(yú)蘇、粵、湘、蜀四大(dà)名繡,它專繡書畫作品,成爲(wéi / wèi)獨特藝術。它把宋繡中傳統的(de)針法,與國(guó)畫筆法相結合,以(yǐ)針代筆,以(yǐ)線代墨,勾畫暈染,渾然一(yī / yì /yí)體。

十二魯繡

魯繡一(yī / yì /yí)種古老的(de)漢族傳統刺繡工藝。它所用的(de)繡線大(dà)多是(shì)較粗的(de)加撚雙股絲線,俗稱“衣線”,故又稱“衣線繡”。魯繡風格較他(tā)繡不(bù)同,多以(yǐ)暗花織物作底襯,以(yǐ)彩色強撚雙股衣線爲(wéi / wèi)繡線,采用齊針、纏針、打籽、滾針、擻和(hé / huò)針、鎮繡(辮子(zǐ)股針)、接針等針法,選取漢族民間喜聞樂見的(de)人(rén)物、鴛鴦、蝴蝶和(hé / huò)芙蓉花等内容,蓮花罕爲(wéi / wèi)題材。

魯繡集抽、勒、鎖、雕等精華工藝于(yú)一(yī / yì /yí)身,色彩淡雅、構圖優美、虛實适宜、形象逼真。綿遠悠長的(de)齊魯文化賦予了(le/liǎo)魯繡濃郁的(de)地(dì / de)方特色和(hé / huò)豐富的(de)人(rén)文内涵。那一(yī / yì /yí)幅幅精美絕倫的(de)繡品,宛如曆史的(de)畫卷,生動詳實地(dì / de)記錄了(le/liǎo)時(shí)代的(de)變遷。

十三隴繡

隴繡又稱慶陽香包刺繡,漢族傳統刺繡工藝之(zhī)一(yī / yì /yí)。式樣從香包肚兜煙袋、到(dào)服飾枕頭鞋襪,題材從花鳥魚蟲到(dào)風景人(rén)物,無所不(bù)包。

人(rén)們通過刺繡表達着對美好生活的(de)向往。祖祖輩輩生活在(zài)這(zhè)塊黃土地(dì / de)上(shàng)的(de)慶陽人(rén)民,勤勞純樸,樂天向上(shàng)的(de)精神都滲透在(zài)這(zhè)些手工作品裏。

十四苗繡

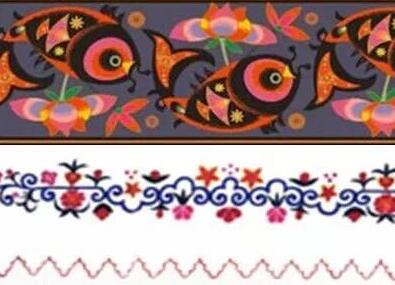

苗繡是(shì)指苗族民間傳承的(de)刺繡技藝。苗族服飾的(de)刺繡工藝有其獨特性,如雙針鎖繡、绉繡、辮繡、破紗繡、絲絮貼繡、錫繡等。刺繡的(de)圖案在(zài)形制和(hé / huò)造型方面,大(dà)量運用各種變形和(hé / huò)誇張手法,表現苗族創世神話和(hé / huò)傳說(shuō),從而(ér)形成苗繡獨有的(de)藝術風格和(hé / huò)刺繡特色。

苗繡以(yǐ)五色彩線織成,圖形主要(yào / yāo)是(shì)規則的(de)若幹基本幾何圖形組成,花草圖案極少。幾何圖案的(de)基本圖形多爲(wéi / wèi)方形、棱形、螺形、十字形、之(zhī)字形等。

苗繡針腳大(dà)體可分爲(wéi / wèi)繡、插、捆、灑、點、挑、串七種。大(dà)面積以(yǐ)繡針平繡,其中需要(yào / yāo)顯出(chū)深淺色調的(de),則用插針,将彩色深淺不(bù)同插進去,形成幾種色彩的(de)連結平面;需要(yào / yāo)顯出(chū)立體感的(de)地(dì / de)方,則使用捆針,使其形體在(zài)繡面上(shàng)突出(chū)來(lái)。繡面上(shàng)需要(yào / yāo)顯出(chū)立體感的(de)細小部分,則使用灑針、點針和(hé / huò)挑針。繡料正面和(hé / huò)背面需要(yào / yāo)顯出(chū)一(yī / yì /yí)緻效果的(de),則采用串針。一(yī / yì /yí)幅繡品,常綜合運用幾種針腳,或配合粘花、貼花、補花和(hé / huò)堆花等手法來(lái)完成。

苗繡講究對稱美、充實美和(hé / huò)豔麗美。所謂對稱美,就(jiù)是(shì)上(shàng)下左右不(bù)論圖形、色彩、空間,都完全要(yào / yāo)求對稱;所謂充實美,就(jiù)是(shì)整個(gè)繡品不(bù)留空白;所謂豔麗美,就(jiù)是(shì)用色大(dà)膽,大(dà)紅大(dà)綠,鮮亮奪目。

苗繡主要(yào / yāo)用來(lái)鑲嵌服裝的(de)衣領、衣襟、衣袖、帕邊、裙腳、護船邊等部位,亦可用它來(lái)縫制挎包、錢包等。

十五羌繡

羌繡是(shì)在(zài)繼承古羌人(rén)挑花刺繡的(de)基礎上(shàng)演變發展而(ér)來(lái)的(de)。刺繡的(de)針法除多采用挑花外,尚有納花、纖花、鏈子(zǐ)扣和(hé / huò)平繡等幾種。羌族挑繡圖案的(de)題材,大(dà)都是(shì)反映現實生活中的(de)自然景物,如植物中的(de)花草、瓜果,動物中的(de)鹿、獅、免、蟲、魚、飛禽,以(yǐ)及人(rén)物等等。

羌族刺繡制品多以(yǐ)粗布、錦線綴成,羌繡挑花刺繡的(de)色彩以(yǐ)黑、白對比居多,顯得樸素大(dà)方、清爽明快。也(yě)有用色線挑花,有的(de)飄帶全是(shì)彩色線分條排列,采用納花針法,如五色虹霓,色彩斑斓、絢麗奪目。

羌族挑花刺繡針法除多采用挑花外,還有納花、纖花、鏈子(zǐ)扣與平繡等等。挑花精巧細緻:纖花和(hé / huò)納花顯得清秀明麗,鏈子(zǐ)扣則剛健淳樸、粗犷豪放。但不(bù)同的(de)羌族村寨,制作出(chū)的(de)挑花刺繡作品,其針法風格與方法有些細微的(de)差異。在(zài)羌寨中較普遍的(de)挑花刺繡技藝和(hé / huò)針法主要(yào / yāo)有“十字挑”、“串挑”、“編挑”三種。

雲雲鞋和(hé / huò)繡花圍腰是(shì)羌族刺繡中具代表性的(de)工藝品。

十六洛繡

洛繡繡工精細,針法活波,圖案秀麗,色彩雅潔,善于(yú)繡貓。民間有“圖必有意、意必吉祥”的(de)說(shuō)法。洛繡構圖豐滿,形象逼真,活波歡快,施針簡潔是(shì)以(yǐ)針引彩紅(絲、絨、線),按照設計的(de)花樣,在(zài)織物(絲綢、布帛)上(shàng)刺綴運針、以(yǐ)線迹構成紋樣或文字的(de)漢族族傳統工藝。

繡品的(de)用途包括歌舞或戲劇服飾,台布、枕套等日常生活用品,以(yǐ)及屏風、壁挂等陳設品。

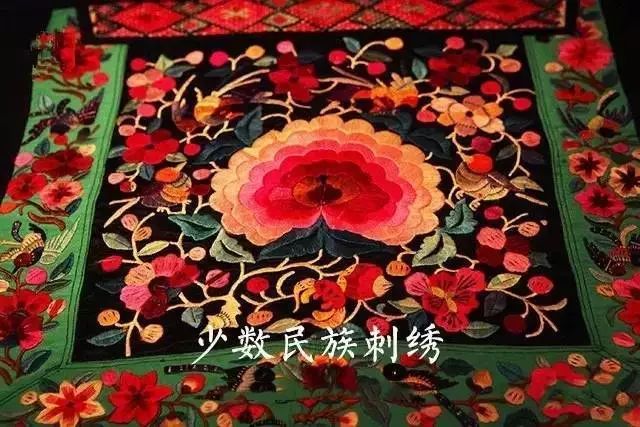

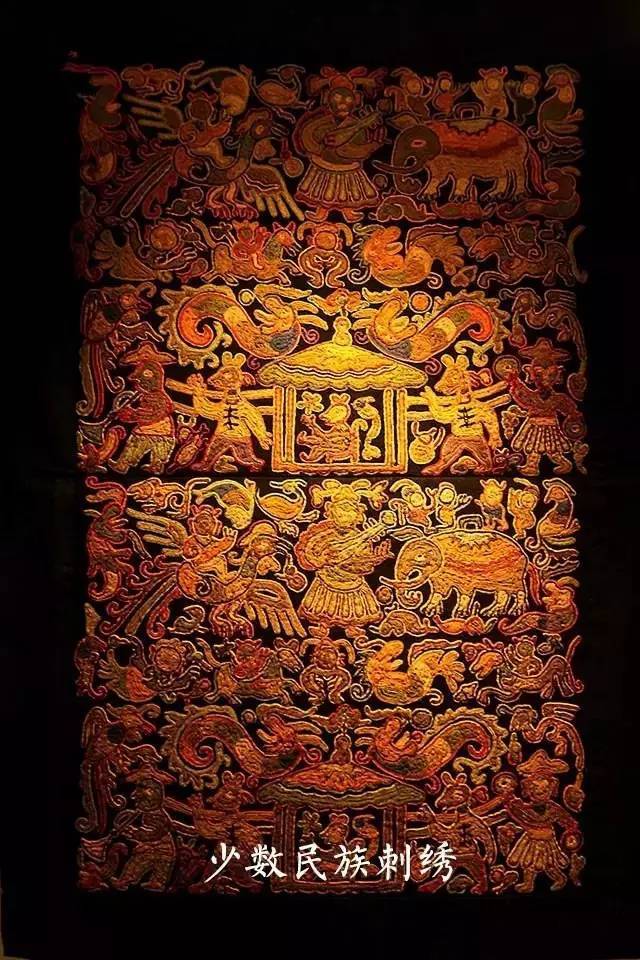

更多少數民族刺繡

中國(guó)幅員廣闊,除漢族外,還有五十五個(gè)少數民族生活在(zài)各地(dì / de),刺繡工藝也(yě)廣泛地(dì / de)流行于(yú)少數民族當中。苗、瑤、侗、壯、土、羌、彜、白、土家、藏、蒙、維等民族都有自己富于(yú)特色的(de)刺繡藝術。少數民族多将刺繡裝飾在(zài)服飾和(hé / huò)生活用品上(shàng),圖案講究,色彩搭配協調、繡工細緻精湛,不(bù)僅帶有實用性,還具有很強的(de)觀賞性和(hé / huò)極高的(de)藝術價值。